贵州自然天文访问团 DAY3

中国天眼天文馆学习笔记

中国古代的天文成就

中国是世界上天文起步最早、发展最快的国家之一,天文学也是我国古代最发达的四门自然科学之一,在世界天文学发展历史上占据重要的地位。

我国古代天文学从原始社会就开始发芽了。公元前二十四世纪起尧帝时代,就设立了专职的天文官,专门从事“观象授时”。仰韶文化时期,人们就描绘出光芒四射的太阳形象,反映对天象的观察。

我国古代天文学的成就大体可归纳为三个方面,即:天象观察、仪器制作和编订历法。

世界上的三大射电望远镜

时间:2011年开工,2016年完工

地点:中国贵州平塘

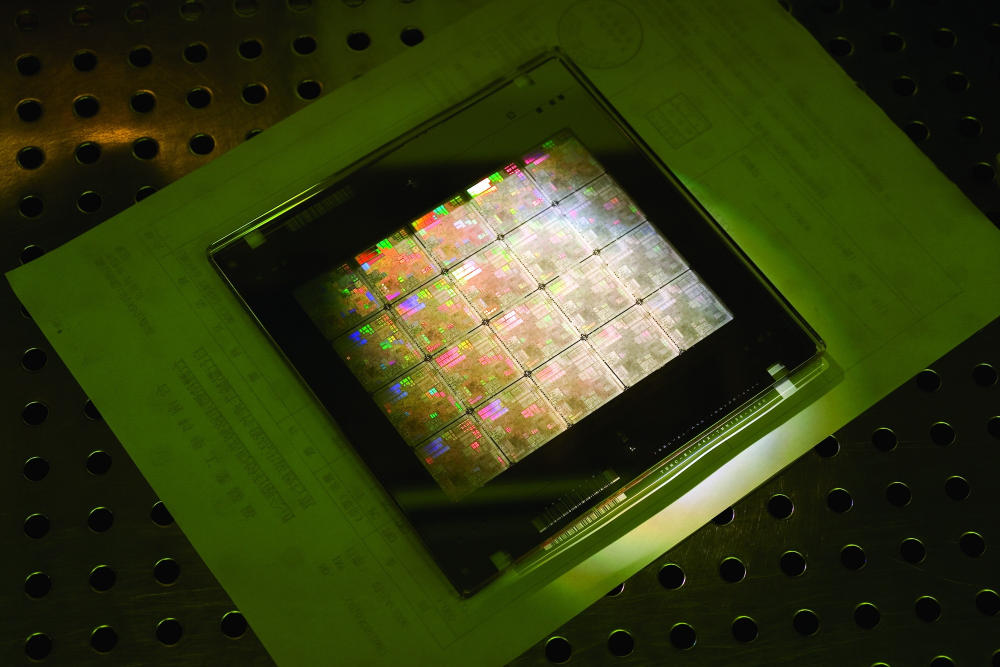

设计:该项目是利用贵州天然喀斯特洼地 作为望远镜台址,建造世界第一大单口径射电望远镜——500米口径冠状主动反射面射电望远镜“中国天眼”,以实现大天区面积、高精度的天文观测。主动反射面有8895根钢索和4450个反射单元组成的球冠型索膜结构,口径约500米,通过主动控制在观测方向形成300米口径的瞬时抛物面。采用光机电一体化的索支撑轻型馈源平台,加之馈源舱内的二次调整装置,在馈源与反射面之间无钢性连接的情况下,实现高精度的指向跟踪。

应用:这台射电望远镜将在中性氢巡查、脉冲星观测、星际分子探测和星际通讯信号的搜寻方面发挥有力的作用,并将成为国际VLBI网中的射电望远镜主导单元。这台射电望远镜的建成将掀开中国射电天文学发展的崭新的一页。

时间:1960年开工,1963年建成

地点:波多黎各

设计:口径305米,天线是固定的,不能追踪观测。以碗形大坑作为底座,天线由固定在石灰岩上的钢索网支撑。最初的天线是金属网的,最短只能工作在50厘米波段。1972至1974年改建为全金属面,观测波段达到五厘米。1997年再次改造使观测波段扩展到三厘米。

应用:阿雷西博雷达射电望远镜的80%时间是射电天文,观测大气的研究占15%,5%是雷达天文学的研究。1974年泰勒和赫尔斯在这里发现第一个射电脉冲双星系统PSRI913+16 并于1993年荣获诺贝尔物理学奖,成为阿雷西博的骄傲。

时间:1983 年开始建造,于1987 年完成。

地点:美国夏威夷莫纳克亚(MaunaKea)天文台

设计:抛物面天线有276块金属面板组成,面板表面精度好于50微米。每一块面板都可以调整。固定和支撑天线面的结构十分坚固,重达70吨。为防止温度的变化,导致反射面变形,把望远镜放置在一个天文圆顶中,保持和控制天线周围环境温度。观测时可以打开门和屋顶为了阻挡风尘埃以及阳光的影响,天线前面还加上一片可以让毫米波辐射基本透过的保护层。

中国VIBI网

中国科学院VLBI网是测轨系统的一个分系统,它目前由上海25米、北京50米、昆明40米和乌鲁木齐25米的4台射电天文望远镜,以及上海数据处理中心组成。分辨率相当于口径为3000多公里的巨大的综合望远镜,测角精度可以达到百分之几角秒,甚至更高。

时间:1986年建成,1987年投入使用

地点:昆明东郊凤凰山

设计:40米射电望远镜是一台转台式卡塞格伦型天线,总重约360吨。天线主反射面直径40米,由464块铝合金实体单块面板和不锈钢网状单块面板构成,中央(直径26米以内部分)由208块实体单块面板构成,周边直径26米至40米部分则由256块网状单块面板构成。正十六边形的天线中心体空间行架结构及辐射梁、环梁构成天线的主反射体背架结构。40米天线馈电采用后馈卡焦方式,焦长为13.2米。直径4.2米的双曲线副反射体由4根与俯仰轴成450 方向对称布局的支撑柱支撑。

应用:主要任务是接收嫦娥卫星下行的科学数据并参与完成对绕月卫星的精密测轨。

时间:1986年建成,1987年投入使用

地点:上海市余山镇东余山东麓

设计:射电望远镜由一面直径米的抛物面天线、五套不同工作波段(18厘米,13厘米,6厘米,3.6厘米和1.3厘米)的接收系统、一套高精确度氢原子钟时频系统和两套国际先进水平的数据机理系统(MK4和VLBA)组成。

应用:上海25米射电望远镜在国际VLBI观测网中占有举足轻重的地位。1991年成为欧洲VLBI网(EVN)的协联成员,1994年成为EVN正式成员,相继又成为美国VLBI网和亚太地区望远镜(APT)的正式成员。除此之外,重要的国际合作还有中美“固体地球和自然灾害的研究和应用”,亚太地区空间地球动力学计划(APSG)

时间:2005年建成

地点:北京密云水库北岸不老屯镇

设计:50米天线,线高56米,总重680吨,由结构,馈源和伺服控制三部分组成。天线结构主要包括反射体和座架两部分,其中座架采用轮轨方式,由轮轨、方位驱动装置、一次平台、A字梁、二次平台、俯仰座架俯仰驱动装置、俯仰齿弧等组成。反射体包括背架和反射面,共有七环、432块面板,其中一至四环为实板面,半径为30米;五至七环为径6.5cm的丝网面,径宽20米.

应用:为我国发射的“嫦娥一号”绕月卫星承担轨道测量和数据接收等任务。

时间:1994年

地点:新疆天文台南山观测基地

应用:欧洲甚长基线干涉网(EVN),国际动力测地网(IVS),俄罗斯低频VLBI网(LFVN),东亚VLBI网四个国际合作组织的正式成员。参加了11项国际合作计划。承担着国家攀登计划、大科学工程、绕月工程、火星探测、5家自然科学基金课题、中国科学院基础研究重点项目以及多项单天线国际合作天文观测研究任务和项目。我国探月VLBI分系统中的四个站点之一,并与东部望远镜构成了国内最长基线,提高测轨精度做出了非常重要的贡献。25米射电望远镜参加了“嫦娥一号轨任务。对300多颗脉冲常重要的贡献。“嫦娥三号星进行长期监测,形成国内惟一的脉冲星脉冲到达时间数“嫦娥二号”据库。

中国天眼FAST 四大独门绝技

射電望遠鏡最重要的指標參數就是靈敏度。灵敏度越高,望远镜探测微弱无线电的能力越强。而要想提高灵敏度,就需扩大射电望远镜的口径。FAST的口径达到了世界之最500米,理论上说FAST能接收到137亿光年以外的电磁信号这个距离接近于宇宙的边缘。

400年前人类第一架天文望远镜口径仅有4.2厘米,FAST的口径是他的12000倍。与号称地面最大机械的德国波恩100米望远镜相比,FAST的灵敏度提高约十倍;与被评为人类20世纪十大工程之首的美国阿雷西博300米望远镜相比,其综合性能提高约2.25倍,作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来20~30年内保持世界一流设备的地位,成为望远镜家族的掌门人。

根据FAST的工作原理,当它观测天体时,会随着天体的方位变化,在其500米的球冠状主动反射面上实时形成一个300米直径的瞬时抛物面,并通过这个300米的抛物面来汇聚电磁波。形象地来说,如果把FAST比作一只巨大的眼睛,那么这只巨眼的眼球直径就有500米,而负责接收光线的眼珠直径就有300米。FAST就是靠这个巨大灵活的眼珠来汇聚电磁波、观测深空。

FAST的设计目标,是把覆盖30个足球场的信号,聚集在药片大小的空间里,否则,就无法监听到宇宙中微弱的射电信号。500米的结构,处处都是头发丝般毫米级的精度要求。用来编织索网的7000多根手臂般粗细的钢缆,每一根的加工精度都被控制在一毫米以内;最终的500米口径的天线精度是三个毫米,每一块小面板的制造精度是1.5个毫米。

首先,FAST能够冲出银河系,寻找新星,特别是快速旋转、密度极高的脉冲星,FAST期望第一年就找到50-80颗银河系外的脉冲星。FAST还可能观察到早期宇宙的蛛丝马迹–中性气云团的运动,掌握星系之间互动的细节,揭秘宇宙的起源和演化。类似的道理,FAST还能监听到一些太空有机分子发出的独特电磁波,搜索可能的星际通讯信号和外星生命。

更多天文知识

现在国际通用的88个星座,起源于古代的巴比伦和希腊。1928年国际天文学联合会正式公布通用的星座88个:北天28座、黄道12座、南天48座。

1930年,国际天文学联合会为了统一繁杂的星座划分,用精确的边界把天空分为八十八个正式的星座,使天空每一颗恒星都属于某一特定星座。

在物理学中,引力波是指时空弯曲中的涟漪,通过波的形式从辐射源向外传播,这种波以引力辐射的形式传输能量,就像池塘水面上看到的涟漪。1916年,爱因斯坦基于广义相对论预言了引力波的存在。

在2016年2月11日,LIGO科学合作组织和Virgo合作团队宣布他们已经利用高级LIGO探测器,是人类首次直接探测到引力波。2016年6月16日凌晨,LIGO合作组宣布:2015年12月26日03:38:53 (UTC),位于美国汉福德区和路易斯安那州的利文斯顿的两台引力波探测器同时探测到了一个引力波信号,是人类直接探测到的第二个引力波信号。

能够辐射可观测量级引力波的密近双星系统包括白矮星、中子星和黑洞等致密恒星组成的双星系统。双星系统的引力辐射过程分为旋近、合并、自转减缓三相。

对于一颗独立自转的中子星(脉冲星)而言,要成为引力波射源,其质量(或质量流)分布必须存在不对称性。不对称性的来源机制是恒星吸积导致的不对称性。

中子星的形成来源于超新星的引力坍缩,这种引力坍缩会产生一种持续时间很短且无周期性的引力波突发。伽玛射线暴是短时间内极高强度的伽玛射线辐射突暴发事件,有可能在观测到其电磁辐射爆发的同时探测到相应的引力辐射。

恒星质量黑洞的引力辐射一般认为来源双星系统的旋近-合并-自转减缓这一系列过程当黑洞双星的距离逐渐拉近,黑洞掉入彼此的视界之内,双星从旋近态向合并态转变。

来自大质量和超大质量黑洞的引力辐射存在两种形式:一种是超大质量黑洞的合并,另一种情形是大质量黑洞对小质量致密天体的俘获所释放的引力辐射。

学习经历及感受

在我来到天眼之前,对其并没有多少的了解,只知道这是世界上最大的天文射电望远镜。而通过这次亲身到访之后让我有了更多的了解,也对我们国家天文领域的高速发展感到无尽的敬佩。

中国天眼又名五百米口径球面射电望远镜(FAST)。我在中国天眼的天文馆中了解到了更过有关于射电望远镜的知识和宇宙中各种新奇的事物像是脉冲星和引力波。其中给我最深刻的印象就是天眼的工作原理,它巧妙地利用球面反射原理来通过接收宇宙中传来的射电波。正是这些微弱的射电信号,为我们揭示了宇宙的秘密,让我们得以窥见宇宙的壮丽景象。天眼从选址到建成,天眼的建设历程充满了艰辛与挑战。科学家们克服了地形、气候等诸多困难,历时二十二年,终于完成了这一举世瞩目的工程。

等到真正要参观天眼时,我们顺著工作人员的指引,将手机、手表等电子设备进行了寄存,因为在这个信息化时代,即便是最不起眼的电子设备制造出最细微的人造微波,也可能对天眼捕捉宇宙微弱信号的能力不小的造成影响。没有了电子设备的干扰,我走过789级楼梯登上天眼观景台,我开始用原始的方式去感受这个世界——用眼睛欣赏眼前的景象。天眼的壮观震撼到了我的灵魂。这个屹立于山谷中的天眼,如同它的名字一样像一只巨大的眼睛。仔细观察,天眼的馈源舱在很缓慢的移动来抵消地球旋转带来的误差,它精确地接收反射的信号,我仿佛能感受到它正捕捉着来自宇宙边缘的微弱信号。我不禁想到了那些在天文探测领域默默耕耘的科学家和工程师们,他们克服了重重困难,用最尖端的技术和最严谨的态度不断深入探索这整一个宇宙。我由衷地敬佩他们,为他们的付出点赞。

我相信,随着科技的不断进步,天文观测将朝着更高分辨率、更宽波段、更深的宇宙的方向发展。我有理由相信,在不久的将来,我们将揭开更多宇宙之谜,触摸到星辰大海的脉搏!

- Title: 贵州自然天文访问团 DAY3

- Author: Jason Yang

- Created at : 2024-06-28 08:00:00

- Updated at : 2024-06-28 23:56:00

- Link: https://blog.jason-yang.top/2024/06/28/贵州自然天文访问团 DAY3/

- License: This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.